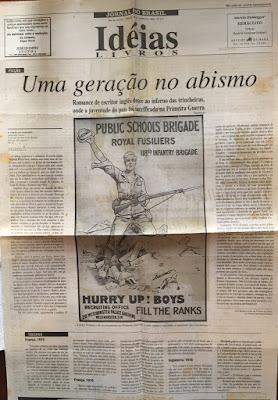

"Uma geração no abismo — Romance de escritor inglês desce ao

inferno das trincheiras, onde a juventude do país foi sacrificada na Primeira

Guerra", Caderno Idéias, Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 29 de agosto de 1998.

Resenha sobre o livro O canto do pássaro, de

Sabastian Faulks, ed. Record.

A amor, a guerra e a memória. O jovem inglês Stephen Wraysford, embora não conte mais de vinte anos, tem o olhar e os gestos de um homem feito. Abandonado pelo pai e depois pela mãe, criado pelo avô e em seguida por um tutor profissional, Stephen teve de crescer à força. Não chega a ser um sujeito frio, mas aprendeu a controlar-se e a deixar escapar de si a impressão de uma permanente indiferença pelos caminhos do mundo. Começou a trabalhar aos dezesseis anos no ramo dos tecidos, aprendeu a burocracia das finanças e agora deve aprofundar-se no processo da manufatura. Para tanto, sai de Londres, despachado pelo patrão, e vai para a pequena e tranqüila cidade de Amiens, no norte da França. Estamos em 1910.

Stephen aluga um quarto na mansão de Monsieur Azaire, dono de uma das maiores indústrias têxteis da região, e torna-se seu hóspede. Participa das reuniões familiares, incluídos os passeios de barco e as pescarias às margens do Ancre, e do agitado dia-a-dia na fábrica, junto às máquinas Singer, aos tintureiros e demais operários. À noite, depois de um jantar formal, recebem a visita de amigos e entabulam polidas conversas ao pé da lareira. Os dias, em Amiens, corriam bem. Até que, sob a superfície lisa e delicada das boas maneiras e dos olhares cordatos, explode o pior: o jovem Stephen, o hóspede, o aprendiz, o funcionário em serviço, surpreso com o próprio arroubo mas avesso a arrependimentos, apaixona-se por Isabelle, que não é a filha e nem a sobrinha de seu anfitrião, mas sua segunda esposa — a bela, intrigante e jovem Madame Azaire.

O romance se desenvolve rápido e obsessivo, a reprimida Isabelle incandesce, o novo casal jura eterno amor e ainda estamos em 1910 e já na página cento e trinta de uma história de paixão e adultério que poderia ser menos prolixa para ser melhor. O narrador não poupa palavras para descrever Stephen por dentro, o discurso indireto livre corre solto, mas o herói, com toda a sua elegância, juventude e ardor, não dá de si nada mais que um contorno fugidio e embaçado. As cenas de sexo são animadoras, sim, mas seriam tórridas se o vocabulário, ao invés de metáforas decorosas, desse nome aos nomes, simplesmente e sem dedos. Stephen e Isabelle fogem para bem longe... Alugam uma casinha no campo e pronto. Quase tudo, enfim, a meio caminho entre a poesia e o lugar-comum? Não tudo. Estávamos há pouco em 1910 e esta foi apenas a primeira das três partes deste ótimo romance.

França, 1916. O amor, agora a guerra. O que Henry James chamou “o abismo de sangue e escuridão” avança por todos os lados. Stephen Wraysford, promovido a tenente por atos de bravura, está entrincheirado bem no meio do inferno. Sobre sua cabeça, obuses, projéteis, granadas e balas; sob seus pés, um gigantesco e profundo labirinto de túneis por cujos estreitos corredores se arrastam os corajosos escavadores britânicos encarregados de plantar minas sob as linhas alemãs. São os chamados sapadores, ou ratos. Alguns abriram o caminho da linha central do metrô de Londres. Outros, mineiros desempregados e desiludidos, partiram para a guerra atrás de dinheiro ou mesmo uma razão para viver, o que para muitos não passava de uma boa razão para morrer. E todos, sem exceção, um bocado esquisitos — homens capazes de permanecer debaixo da terra, cavando à meia luz e respirando em tubos, por oito ou dez horas seguidas.

Em sua maior parte, seguramente a melhor, O canto do pássaro (Birdsong), quarto romance do inglês Sebastian Faulks, é isto: a guerra vista por dentro e por baixo, no mínimo quinze metros abaixo — viés original em meio a tantos romances sobre o assunto. O manuseio de explosivos no subterrâneo, o pavor de ser enterrado vivo sob toneladas de solo francês no caso de uma detonação inimiga e o silêncio opressivo no interior dos túmulos, quero dizer, dos túneis, compõem momentos de absoluta competência narrativa. O mesmo vale para a descrição dos combates ao ar livre. A movimentação das tropas, o corpo-a-corpo com o inimigo e o fogo cruzado na terra de ninguém que são os campos de batalha não ficam devendo nada às melhores passagens de Guerra e Paz. A guerra era outra, sim, e a paz também — os homens é que são os mesmos. O bom e velho Tolstói, mais comedido, tomava distância antes de recriar a agonia e a morte de seus personagens. Faulks, estomacalmente detalhista, arrasta-se na lama da terra desolada e chega bem perto para ver melhor e depois contar: o dia-a-dia no front, as conversas entre soldados durante as noites sem bombardeio, o desespero dos homens diante da dor, o medo da morte, a horrível visão do corpo alheio morto e despedaçado, as pequenas euforias, as razões para se continuar guerreando, a desrazão da guerra. Entre um combate e outro, Stephen topa com Isabelle na mesma Amiens, agora destruída pelas bombas e tomada pelos alemães. Corta.

Inglaterra, 1978. O amor, a guerra, agora a lembrança. Faulks dá um grande salto para a frente e nos encaixa no frívolo cotidiano de Elizabeth Benson, neta de Stephen e Isabelle. Não se trata aqui da mera evocação do passado através de um personagem contemporâneo. Faulks quer chegar ao momento em que as lembranças falham e de lá puxar um fio que dê continuidade e principalmente sentido ao que veio antes. Mas Elizabeth, 38 anos, desenhista de moda, solteira, sem filhos, tola e alienada, não corresponde à tarefa. Seu desempenho é um pouco melhor que o de uma pá. Remexendo em velhos baús de sótão, encontra os diários de Stephen e desenterra algumas histórias. Mais tarde, bem mais tarde, o personagem dirá a que veio. Seu tributo à ascendência será de outra natureza e constituirá uma das mais potentes passagens do livro.

As três histórias vêm cronologicamente embaralhadas e desenrolam-se nas mesmas regiões de França e Inglaterra. Não há nada que as separe, diz o próprio Faulks, exceto a passagem do tempo. Mas entre Stephen e a neta, Elizabeth, há muito mais que o tempo. Há três gerações que não conseguem, prospectiva ou retrospectivamente, enxergar-se. São como os escuros e úmidos túneis da guerra — todos sob a mesma e única terra, mas todos paralelos e cada qual em sua própria profundidade.

Trecho 1:

“— Está bem. Vou lhe contar uma coisa. — Stephen soltou uma baforada de seu cigarro. — Estou curioso para saber o que vai acontecer. Há os ratos de seu esgoto nos buracos de um metro de largura, rastejando sob a terra. Há os meus homens enlouquecendo sob os bombardeios. (...) Sento-me aqui, falo com os homens, faço a ronda e me deito na lama com os disparos de metralhadoras raspando meu pescoço. Ninguém na Inglaterra sabe como é isso. (...) Isto não é uma guerra, é a exploração de até onde os homens podem se degradar. (...) Não há abismo a que não possam ser lançados. Vemos seus rostos ao terem uma folga e pensamos que não suportarão mais, que alguma coisa neles dirá basta, ninguém agüenta isso. Mas basta um dia de sono, comida quente e um vinho em suas barrigas e farão ainda mais. (...) Se eu não tivesse essa curiosidade, caminharia para a linha inimiga e deixaria que me matassem. Explodiria minha própria cabeça com uma dessas granadas.

— Você está louco — disse Weir.” (pp. 170-171)

Trecho 2:

“Havia o som de gemidos. Os padioleiros tentavam desobstruir o caminho para transportar os feridos. Stephen pegou uma ferramenta de abrir valas e começou a cavar. Puxaram um homem pelos ombros. Era Reeves. Sua expressão estava mais apática que o usual. Faltava um lado de sua caixa torácica, onde um grande pedaço de cápsula de granada se projetava do esterno. Alguns metros adiante, desenterraram Wilkinson. Seu perfil enegrecido parecia promissoriamente composto quando Stephen se aproximou. Tentou lembrar detalhes de Wilkinson. Lembrou. Tinha acabado de se casar. Trabalhava como bookmaker. Havia um bebê a caminho. Stephen ensaiou palavras de encorajamento. Mas, quando os padioleiros o levantaram e viraram seu corpo, Stephen viu que sua cabeça havia sido secionada de tal modo que a pele macia e o belo rosto permaneciam de um lado, e do outro, as pontas recortadas do crânio, do qual restos do cérebro caíam no uniforme chamuscado.” (p. 175)

Trecho 3:

“Jack Firebrace estava a treze metro sob a terra, com milhares de toneladas de França acima de seu rosto. Podia ouvir o chiado do mecanismo que bombeava o ar através do túnel. Quando o alcança, o ar já estava praticamente exaurido. Suas costas eram sustentadas por uma cruz de madeira, os pés contra o barro, de frente para o inimigo. (...)

O suor escorria em seus olhos, que ardiam, o que o fazia balançar a cabeça de um lado para o outro. Nesse ponto, o túnel media cerca de um metro e trinta de largura e um metro e meio de altura. Jack continuou fincando a pá na terra à sua frente, cavando-a como se a odiasse. Perdera a noção de quanto tempo estava sob a superfície. (...) Já deviam ter se passado seis horas ou mais desde que vira a luz do dia, e ainda assim, não muito, mas apenas uma cerração verde, fina, atravessando a baixada da fronteira franco-belga, iluminada pela explosão espasmódica das granadas.” (p. 137)

Trecho 4:

“Stephen Wraysford voltou a ocupar seu corpo, célula por célula, cada polegada provocando nova dor e um pouco da antiga sensação do que significava estar vivo. Não havia lençol na cama, embora sentisse contra a pele do rosto o conforto áspero da atadura, lavada e desinfetada.

À noitinha, a dor no braço e no pescoço se agravou, apesar de ser suportável e mais branda que a do homem na cama ao lado, que aparentemente podia visualizá-la: podia vê-la pairando sobre ele. Todo dia removiam uma parte do corpo do homem. Quando retiraram os curativos, um líquido jorrou de sua pele, como um espírito vitorioso que o tivesse possuído. Seu corpo se decompunha enquanto jazia ali, como os que pendiam no arame farpado, indo do vermelho ao preto antes de se esfacelarem na terra, deixando apenas esporos sépticos.

Certa manhã, um rapaz de mais ou menos dezenove anos apareceu no final da enfermaria. Seus olhos estavam cobertos por pedaços de papel marrom. Em volta do pescoço, havia um tíquete, que o oficial médico, um homem irritadiço com um jaleco branco, inspecionava para se informar. Pediu uma enfermeira, e uma jovem inglesa, que também não passava dos vinte anos, veio ajudá-lo.

Começaram a despir o rapaz, que nitidamente não tomava banho há meses. As botas pareciam coladas aos seus pés. Stephen observou, se perguntando por que não se davam ao trabalho de sequer colocar um biombo. Quando ele mesmo tinha chegado, calculou que não tirava as meias há vinte e dois dias.

Quando finalmente arrancaram fora as botas do garoto, o cheiro que invadiu a ala fez com que a enfermeira vomitasse na pia de pedra ao lado.” (pp. 209-210)